更新・修正:2004/3/9

点火系

ロータリーエンジンにとって、点火系強化はパワーアップに効果が有ると良く言われております。

私の場合、パワーアップの目的よりもエンジンを壊さない為に点火系の強化を行っています。

エンジンを壊す要因として、ノッキングがあります。

ノーマル車の場合、メーカが様々な条件でセッティングを取っているため、ノッキングによるエンジンブローは余程の条件で無い限り無いと思います。ノーマルでも稀に有りますが........

ノッキングを起こさない為には、適切な水温・適切な吸気温度・良い混合での適切な点火があげられます

ここでは、適切な点火を行う為に私が導入したものを紹介しています。

・2004年2月15日 バッテリー交換 36,586Km

セキュリティー装置導入に伴い、下記で紹介したPanasonic XEXレッド B17R⇒オプティマYT-B24へバッテリーを変更しました。

セキュリティー装置導入に伴い、下記で紹介したPanasonic XEXレッド B17R⇒オプティマYT-B24へバッテリーを変更しました。

B17Rバッテリーは、凡そ1年半使用しましたが、その間に不具合等は一切有りませんでしたので、今後は、何かあった際の緊急用、またはデミオ用に充電して保管しておこうと思います。

セキュリティー導入後も軽自動車用サイズの液式バッテリーで2週間程度はエンジンを掛けなくても問題無さそうですが、安心と言う意味合いから純正よりも軽く、D23タイプと同等の容量を持ったドライバッテリーを探していました。

昨年、オプティマからB24タイプの容量(46B24・55B24・60B24・65B24互換)を持ったドライバッテリーが発売されましたので、セキュリティー導入に合わせて購入しました。

容量も41A(20時間率)と必要十分なサイズがあり、重量が11kg程度と純正比-4Kg弱の軽量化となります。

このサイズなら、1ヶ月程度エンジンを掛けなくてもバッテリー上がりは起こらないと予想できますので安心です。

しかし、軽自動車用サイズで実現したバッテリー下のFANユニットを見ることは出来なくなってしまいました・・・・・(涙)

ちなみに、MyFDのセキュリティー装着前の暗電流は20〜30mA・装着後は40〜45mAです。

この値は、カーナビや車内時計等の装着によっても変りますので、参考程度に考えて下さい。

一般的に国産車で暗電流が大きいと言われているセルシオやランクルは純正で50〜70mA程度あるようです。

(その理由として、エンジンを切っても電気的に制御している装置が多いためのようです。)

今回購入したバッテリーは、同社イエロートップ(大出力のオーディオ装置や電気自動車等の著しい放電が発生する用途向き)と言う分類でディープサイクル(充放電が激しい使用用途)に強いため、同社レッドトップ(自動車・農業車両等のエンジン始動用)よりも私の使用用途に向いています。

(イエロートップ:3年8万km・レッドトップ:2年保証が付いています。)

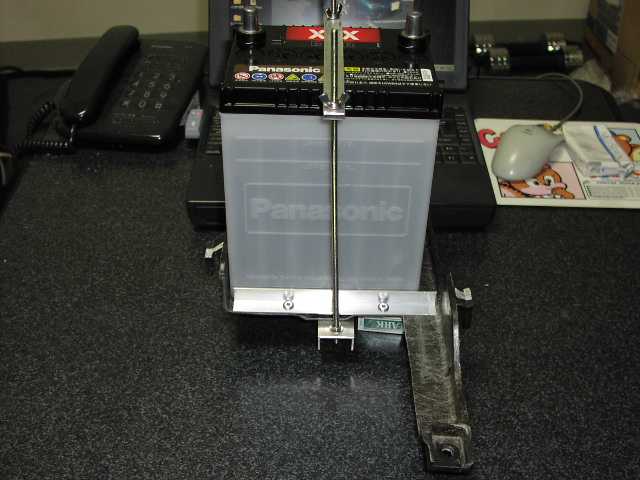

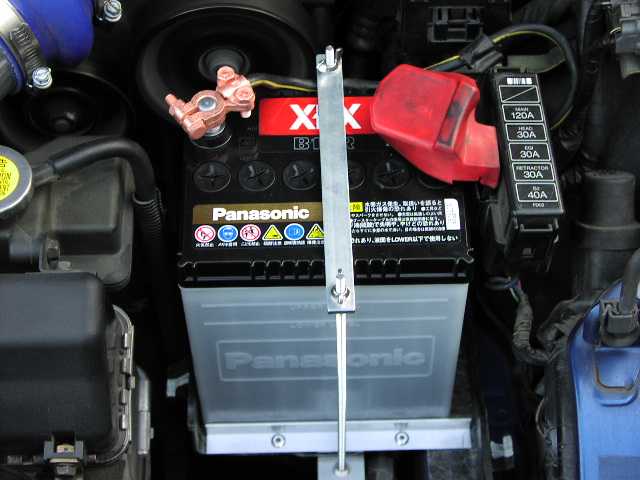

バッテリーをFDに装着するにあたり、純正バッテリートレイにバッテリーが左右に動かないように固定するL字アングルをリベット止めしたものを準備します。

それと個人的な趣味ですが、バッテリー上面を固定するステーを適当なアルミ板を購入し、マシニングセンターを用いて自作しました(笑)

普通は純正のステーを用いれば良いと思います。

前後方向のGによるバッテリー移動は、バッテリートレイとバッテリー下の間にホームセンター等で売られている滑り止めマットを引いて対応しています。上下方向にある程度の拘束力があれば手でバッテリーを押したり引いたりしてみても動く事はありません。左右方向にも同じ事が言えるので、実はL字ステーは要らないかも知れません(笑)

以前のバッテリーでは下記で紹介したようにFANユニットが丸見えで冷却効果も期待出来ましたが、今回は左の写真のようになりました。

以前のバッテリーでは下記で紹介したようにFANユニットが丸見えで冷却効果も期待出来ましたが、今回は左の写真のようになりました。

時間があればバッテリートレイを加工しますが、今回は時間がないのでこれと言った加工は行っておりません。

今回初めてドライバッテリーなる物を使用しましたが、冷間時の起動パワー(CCA:510A)が大きく、純正サイズの液式バッテリー新品に比べ始動性が非常に良いのに感動しました(笑)

<追記>先日サーキット走行を行いましたが、滑り止めマットの効果により、上下方向の軽い拘束力のみだけで問題有りませんでした。サーキット走行におけるGに対して前後方向にバッテリーが動いていない事が確認出来ました。今回の結果から、左右方向に関してもL字アングルは必要ないと感じます。

・2002年8月21日 バッテリー交換 29747Km (2002/8〜2004/2まで使用 上記バッテリーに変更)

新車時より付いていたバッテリーが寿命を迎えそうなため、新しいバッテリーを購入しました。

新車時より付いていたバッテリーが寿命を迎えそうなため、新しいバッテリーを購入しました。

FD純正バッテリーは車格の割りに55D23Lと大きい(重い 15kg位?)です。更に、取り付け位置がエンジンルーム内の一番フロント寄り且つラジエターファン真上なため、バッテリー小型化によるオーバーハング軽量化・水温低下の恩恵が有るかも?と思い、軽自動車用の小型バッテリーを購入しました。

FDのバッテリーが車体の割りに大きな物を積んでいるのには訳があります。

(ロータリーエンジンの点火には大きなエネルギーが必要なためです。)

その為、安易に小型なバッテリーへ交換するのも考えものですが、周りの友人達の中には、小型なドライバッテリーや軽自動車用のバッテリーを使っていて特に問題は発生しておりません。

しかし、電圧不足による失火が高回転時に起るとエンジンをブローさせる可能性があるため、P-FC等で電圧を偶にモニターしています。

(純正サイズの大きさに不満が無いので有れば、バッテリー小型化はお勧めしません)

バッテリー購入にあたり、重量・寸法・容量を始め始動性・自己放電性等をメーカ各社のHPを参考に検討しました。

今回購入したバッテリーは、パナソニックB17Rです。重さは7.5kgと純正に対して約半分、容量は5時間率で27Aです。

エンジンを掛ける割合が2週間に1回程度ですが、現時点でバッテリー上がり等の問題はありません。但し、常時電流が流れている物(キーレスエントリー)を付けていたり、エンジン始動時に大量な電流を必要とするもの(カーナビや多数の追加メーター)を装着していると始動時の電圧確保が厳しいかも知れません。

バッテリー容量小型化による供給電圧能力が心配されましたが、

バッテリー容量小型化による供給電圧能力が心配されましたが、

アイドリング:14.3〜14.5V程度

エアコン・ヘッドライトON:14.0〜14.2V程度

夏場の渋滞時にエアコンを最大で使用している場合には13.8〜14.0Vです。

上記値は、純正サイズバッテリー使用時と同等である為、特に問題無いのかと思います。

但し、純正サイズのバッテリー新品に比べると始動時のクランキング時間が若干長いです(0.5秒〜1秒程度?)

(最近、バッテリーを純正サイズの新品に換えたU介号で確認しました。)

また、バッテリー交換後にサーキット走行を行いましたが、高回転時の失火等の問題も出ておりません。

バッテリートレイ

純正のFRPバッテリートレイとアルミ材を利用して小型バッテリー用のトレイを作成しました。

材料はホームセンター等で調達し、制作費1000円〜1500円・作業時間は2時間程度です。

車体取り付け

純正の取り付け位置にボルトオンですが、端子取り付けに関して若干の加工をしました。

純正の取り付け位置にボルトオンですが、端子取り付けに関して若干の加工をしました。

FD純正バッテリーはD端子ですが、今回購入した物はB端子です。その為、購入したバッテリーに合う端子を別途購入しましたが、+端子の取り付け位置で多少の加工(購入した端子への穴あけ)をしました。

・B&M NewVolt 2001年1月20日 15151km 現車合わせの際に導入しました

電気的な装置を用いて点火強化する物は、メーカによって色々な方式が取れておりますが、永井電子(MDI)・HKS(Twin Power)・NightSports(ACCEL CDI 300+)等幾つかあります。

電気的な装置を用いて点火強化する物は、メーカによって色々な方式が取れておりますが、永井電子(MDI)・HKS(Twin Power)・NightSports(ACCEL CDI 300+)等幾つかあります。

その中で私は、B&MのNewVoltを使っております。

ノーマルでは、12Vをコイルに供給しておりますが、NewVoltを用いることで20Vに電圧を上げてコイルを動かし、ノーマルより強い火で点火させると言う物です。

メーカの取り説によると、---ここから---

・ノーマル:0.04A×13.5V=0.54W ・NewVolt :2.0A×20.0V=40W

ノーマルの74倍

内蔵された電圧調整機能により、バッテリー供給電圧が12V以下に下がっても、20Vもしくは18V(ユーザ選択)の電圧をコイルに供給します。との事です。ユーザにより、20V・18V・ノーマルに切り替え可能です。

切り替え方法に関しては、下で述べます。

良いことばかりに思えますが、デメリットも有るので以下にメリットとデメリットを羅列してみます。

・メリット

1.他の製品と異なり、コイルに掛かる電圧を12V→20Vにあげている為、どの領域(回転数制御では無い)でも強力な火を飛ばす事が出来る。

2.高回転・高負荷時の失火の恐れが少なくなる。

3.レーシングプラグに交換してある場合、低回転使用時のカブリ防止になる。

4.低速トルクが太る。

・デメリット

1.コイルへの電圧が12V→20Vに上がっている為、コイルの寿命が縮みます。

2.常時強力な火を飛ばしている為、プラグの消耗が激しくなります。

インプレッション

P-FCにて現車合わせを行う際に一緒に導入した物なので、単体での効果かは解かりませんが、同じ仕様の車に比べて低速領域でのトルク感が大きいと感じます。

その為、町乗りでも非常に乗りやすく、エアコンON状態でもアイドリング回転数で前に進む事が可能です。

プラグ(レーシングプラグ使用)の寿命ですが、街乗りと高速チョイ飛ばし程度の使用であれば5000km程度使用可能でした。

しかし、サーキット走行を月2度程行っていた期間は、3000km程度でプラグの頭が丸くなり、4000km程度でパンパンなるようになりました。

高負荷が続くような使用においては、安全性も含めて3000km程度で交換した方が良いと個人的に思います。

NewVoltは、上で書いた通りユーザによりコイルへの供給電圧を20V・18V・12Vとする事が可能です。

NewVoltは、上で書いた通りユーザによりコイルへの供給電圧を20V・18V・12Vとする事が可能です。

それぞれの方法は、左の写真の

①青ループのラインを切断すれば18Vとなります。

②茶ループのラインを切断すれば12V(ノーマル)となります。

ちなみに、③はヒューズです。

それぞれのラインにスイッチを割り込ませれば、普段は踏まない条件で12Vにしておいて、サーキット等では20Vにすると言ったようにコイルの耐久性を考えることも可能です。

しかし、個人的には、CPUのセッティングを行った電圧でNewVoltを常時使用した方が良いと思います。

まぁー街乗りでも常時20Vの電圧をコイルに掛けているので、当然コイルの寿命が縮まりますが〜

補足

余談ですが、

私は、P-FCの現車セッティングを行う際にNewVoltを導入しました。

なぜなら、NewVoltを装着すると「エンジンが燃料を良く食う」とセッティングをして貰っているチューナからの話しがあったからです。

その為、現車合わせを行う際に同じに導入しました。

上記で、常時セッティングを行った電圧で使用した方が良い!と書いたのは、コイルへの供給電圧の変化により燃調が狂う為です。

まぁー20Vでセッティングを取っていれば、供給電圧12V時には燃調が濃い方向へ向かうので、エンジンが壊れる可能性は少ないです。しかし、現車セッティングを取った状況で使うのがベストだと私は思います。

同じ仕様で同店にてP-FCの現車セッティングを行った車より、低速トルクがあるのはNewVoltの影響で有ると勝手に思っています。

--ここから先は後日アップ!--

内容は、プラグと藤田エンジニアリングレーシングプラグコードおよびノーマル・レーシングプラグとコード3種類の組み合わせによるインプレッションの予定です。

しばらくお待ち下さい!

セキュリティー装置導入に伴い、下記で紹介したPanasonic XEXレッド B17R⇒オプティマYT-B24へバッテリーを変更しました。

セキュリティー装置導入に伴い、下記で紹介したPanasonic XEXレッド B17R⇒オプティマYT-B24へバッテリーを変更しました。 以前のバッテリーでは下記で紹介したようにFANユニットが丸見えで冷却効果も期待出来ましたが、今回は左の写真のようになりました。

以前のバッテリーでは下記で紹介したようにFANユニットが丸見えで冷却効果も期待出来ましたが、今回は左の写真のようになりました。 新車時より付いていたバッテリーが寿命を迎えそうなため、新しいバッテリーを購入しました。

新車時より付いていたバッテリーが寿命を迎えそうなため、新しいバッテリーを購入しました。 バッテリー容量小型化による供給電圧能力が心配されましたが、

バッテリー容量小型化による供給電圧能力が心配されましたが、 純正の取り付け位置にボルトオンですが、端子取り付けに関して若干の加工をしました。

純正の取り付け位置にボルトオンですが、端子取り付けに関して若干の加工をしました。 電気的な装置を用いて点火強化する物は、メーカによって色々な方式が取れておりますが、永井電子(MDI)・HKS(Twin Power)・NightSports(ACCEL CDI 300+)等幾つかあります。

電気的な装置を用いて点火強化する物は、メーカによって色々な方式が取れておりますが、永井電子(MDI)・HKS(Twin Power)・NightSports(ACCEL CDI 300+)等幾つかあります。 NewVoltは、上で書いた通りユーザによりコイルへの供給電圧を20V・18V・12Vとする事が可能です。

NewVoltは、上で書いた通りユーザによりコイルへの供給電圧を20V・18V・12Vとする事が可能です。